サステナビリティSustainability

環境

環境方針

ソニーの環境計画

ソニーは、自社の事業活動および製品のライフサイクルを通して、地球環境に及ぼす負荷を2050年までにゼロとすることをめざす環境計画「Road to Zero」を掲げ、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の4つの視点から取り組みを行っています。

また2025年までに、さらにゼロへと近づくため、環境中期目標「Green Management 2025(以下、GM2025)」を定め、取り組みを加速させています。

環境理念と方針

SGMOは、地球環境問題を、人口増加、貧困、食料需給の逼迫などの問題と直結した、人類の生存基盤に関わる最も重要な課題と認識し、環境保全を経営の軸に据えた事業活動を推進します。

ものづくりのプロフェッショナル集団である私たちは、環境への取り組みにおいても業界を牽引するトップランナーとして課題解決に貢献し、社会から必要とされる企業をめざします。

環境への取り組み

SGMOは、環境計画「Road to Zero」に基づき、健全で心豊かな持続可能な社会を実現するために、自らの事業活動および製品のライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることをめざしています。

ソニー製品における環境配慮をはじめ、多様な生産に関わる環境負荷を低減するため、さまざまな取り組みを行っています。

太陽光発電による再生可能エネルギーの活用

日々の電力ニーズを再生可能エネルギーでカバーすることがCO2排出量の削減につながります。ソニーは「RE100(※1)」に加盟しており、2040年までに温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロの達成、そして2030年までに再生可能エネルギー100%達成という目標を、2023年に前倒しで達成しました。

SGMOにおいても、事業所の再生可能エネルギー率を高めるべく太陽光発電を拡充しています。

※1:2050年までに再生可能エネルギー由来電力の利用率100%をめざす企業によるグローバルなイニシアチブ

- 100%再生可能エネルギーに向けて

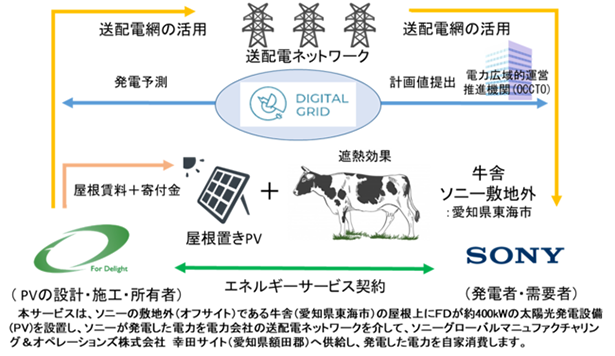

SGMOでは、幸田サイトを環境モデル工場に位置付けており、サイト内における太陽光発電のほか、自己託送(※1)を活用した拠点外の太陽光発電の電力を導入しています。2024年度には、さらなる増設を行うとともに、稲沢サイトにも太陽光発電を導入しました。

また2022年には、FIT非化石証書(※2)の購入を開始し、再生可能エネルギー100%の目標を達成。今後も社内で省エネ活動を推進していきます。

(出所:デジタルグリッド)

※1:発電された電気を、送配電ネットワークを利用して、他地域の施設などに供給する仕組み。ソニー敷地外の牛舎(愛知県東海市)に太陽光パネルを設置し、発電した電力を約30km離れた幸田サイトで使うことで、年間で約192トンの二酸化炭素を削減しています

※2:化石燃料を使用せずに発電された電力の環境価値を証明する証書で、風力、太陽光、水力、地熱、バイオマスの5種類の電源が対象です

工場の省電力化に向けた環境エンジニアリング開発

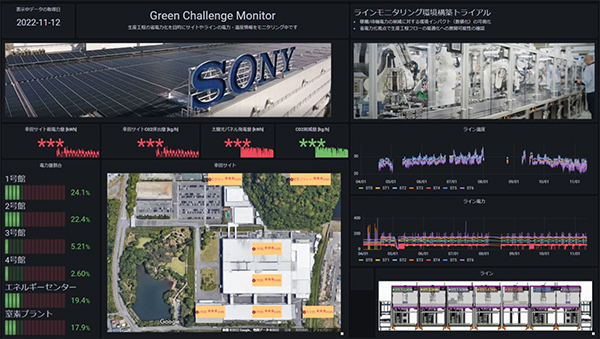

昨今、ロボットによる自動化ラインが増える中、SGMOは設備に着目し、稼働状況や電力使用量を見える化(可視化)して、気づきを得るところから取り組みを進めています。

技術検証の場として特定の自動化ラインを対象に、設備の稼働データと紐付いた電力モニタリングを実施。蓄積したデータから傾向を分析することにより課題を見出し、技術の力で解決していくことで、効果の最大化を追求していきます。

またこの取り組みの中で、SGMOが得意とするセンシング技術、シミュレーション技術を応用した新しい環境技術の確立をめざしており、その一つとして、設備が発する温度から電力量を試算しシミュレーションする技術を検討しています。通常、設備の電力使用量を測定するには設備を停止させ、それぞれ電源回路にセンサーを組み込む必要があるため、大変な労力と時間がかかります。一方、温度センサーは、設備を停止することなく簡単に取り付けが可能。簡易的かつスピーディに電力の見える化ができることで検討の効率化を見込んでいます。

SGMOは、このよう独自の環境技術を通してGM2025の実現に寄与するとともに、世界に誇れる”環境モデル工場”として21世紀の社会での役割を果たしていきたいと考えています。

環境対応高効率電源・充電器の開発

GM2025では重点項目の一つに「製品の省エネ化・省資源化の推進」を掲げ、「製品1台あたりの年間消費電力量5%削減(2018年度比)」を宣言しています。

これを達成するため、製品やパッケージに使用する部品・材料は、環境に配慮した素材を取り入れながらも、強度や質感を損なわないよう、SGMOの技術が活かされています。

また、電源事業を担うSGMOでは、「環境対応高効率電源/充電器」を継続的に開発し、消費電力削減に貢献しています。

カスタム電源・充電器|SGOMものづくりサービス(EMS)(別ウィンドウで開く)

- 高効率電源がもたらすメリット

一般民生機器の電源(AC/DC電源)は、交流電圧(AC)を直流電圧(DC)に変換して電化製品に供給しています。このACからDCへの変換時に電力ロスが発生し、実際に使用できる電力は少なくなります。この割合を「変換効率」と言い、変換できなかった電力は主に熱となって失われます。

変換効率を高め、電力ロスを削減するため各社が長年にわたり取り組んできた結果、現在では概ね90%以上を実現していますが、ここから先、変換効率を限りなく100%に近づける道のりは非常に険しく、1%でも効率を上げるべくSGMOにおいても日々尽力しています。

テレビなど民生機器の電源(~500W以下)の変換効率を1%高めても、1台ではわずか数Wの効果しかありませんが、販売台数や使用年数で換算すると大きな環境負荷低減に貢献できる規模になり得ます。また、他の側面でもさまざまなメリットが考えられます。例えば、変換されなかった電力は熱となって電源自体を発熱するため、熱を下げるための部品を追加したり、熱の逃げ場を作るために筐体を大きくするなど、結果的に部品や材料が増えることにつながります。さらには電源が大きく、重くなることで輸送コストが増え、輸送によるCO2発生量も増加するため、「1%でも高く」という高効率化への挑戦には重要な意味合いがあります。

SGMOは、ソニー製品のほか、社外ビジネスとして幅広い電源/充電器を手がけています。ソニーの環境活動として高効率電源/充電器の開発に取り組み、そこで確立した独自技術を社外ビジネスにも展開することで地球環境や社会に貢献していきます。

環境意識を高める教育とボトムアップ活動

現代社会は、かつてない地球規模の環境問題に直面し、人類全体に関わる深刻な問題となっています。持続可能な社会を実現するには、すべての人が環境問題を正しく認識し、解決に向けて主体的に取り組んでいかなければなりません。

SGMOではソニーの環境方針に基づき、さまざまな施策を進める一方で、社員一人ひとりの意識を高めていくことが重要と考え、トップダウンとボトムアップの両面からアプロ―チを推進しています。体系的な環境教育を通じて継続的に意識づけを行うことで、環境問題を“自分ごと”としてとらえ、日々の生活の中で自ら考え行動できる機会を創出しています。

- 新入社員向け「環境基盤研修」

入社時研修に環境基盤研修を盛り込み、地域市民として、また企業人として具体的な行動に結び付けられるよう、座学と体験を通じて環境問題や環境保全の重要性について学びます。

- 全社員向け「環境意識向上イベント」

新入社員を含む若手からベテランまでの全社員を対象に、魅力あるイベントを継続的に開催して参加者の裾野を広げ、環境教育・環境体験等さまざまな啓発を行うことで、環境意識の向上を図ります。

- 教育・イベントのブラッシュアップと継続

イベントを通じて環境に興味を持った社員が、その後企画・運営メンバーとして参画する循環の仕組みを作っています。皆でアイデアを出し合い、より興味深いイベントを提供していくことで輪を広げるとともに、 社員の“気づきの機会”を創出します。

生物多様性への取り組み

SGMOは「Road to Zero」実現のため、事業所の敷地および周辺地域における生態系の保全や回復が重要と考え、生物多様性保全活動を積極的に行っています。

インダストリアル・パークをめざして

幸田サイトは、創立当初から、「緑豊かな公園工場」をめざして緑化活動に取り組んでいます。社員自らが植樹を行い、業務のかたわら緑化学習会を開催して知識を高めたり、「緑化同好会」を発足して、休日や就業後に、樹木の手入れや花壇の植え替えなどを行ってきました。

その後、会社敷地内にある二次林を活かし、「地域貢献」と「自然保護」を目的に遊歩道やフィールドアスレチック・展望台を整備して、「ソニーの森」と命名。「森」は近隣の保育園や小学校の遠足等のイベントに開放するとともに、社員の環境教育のフィールドとしても活用しています。

このような取り組みが評価され、2000年に国内緑化推進運動の最高賞にあたる「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞、また2005年からは(財)都市緑化基金が運営する「SEGES(社会・環境貢献緑地評価システム)」において、6年間連続でExcellent Stage 3に認定され、2011年3月にはSuperlative Stageへアップグレードされました。

2008年からは「生物多様性」をキーワードにした里山の復元活動を進めています。同時に、愛知県西三河地区の生態系の頂点といわれる「フクロウの棲む森づくり」の活動を社員が主体となって行い、地域の生態系保全にも取り組んでいます。さらに、2013年からは自然再生に必要不可欠な「在来種」の苗木を育てる活動も始まりました。

これらの取り組みは、愛知県ESDパートナーシップ事業、「国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)による連携事業(第6弾)」に認定されました。