SPECIAL

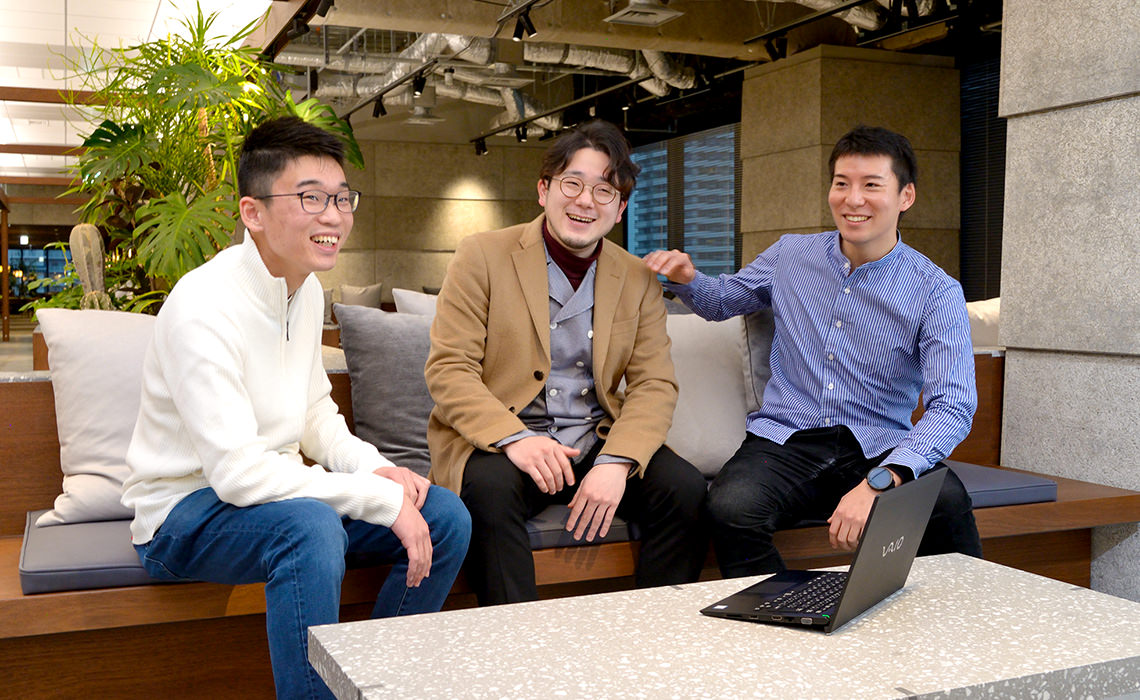

「ことづくり×クラウドエンジニア座談会」

CLOUD ENGINEER TALK

「ことづくり×クラウドエンジニア座談会」

~第一線で活躍するエンジニア3名にSGMOのリアルを聞く~

- 原園

- いずれの業務も最新のクラウド技術を用い、AWS(Amazon Web Service)をベースにAPIをつくることが多いですね。

これらのシステムは、主にコンテナ技術やFaaS (Function as a Service)を使い、サーバレスアーキテクチャとマイクロサービスアーキテクチャを意識した構成で開発しています。

システムの運用においては、Infrastructure as Code やCI/CD(Continuous Integration / Continuous Delivery)の考え方に基づいて行っています。例えば、GitHubへのコミットをトリガーに、ビルド、テスト、デプロイまで行われるようパイプライン化していたりと、運用の多くを自動化・最適化しています。 また、 SRE (Site Reliability Engineering)の考え方を導入し、運用の最適化とサービスの信頼性維持向上にも取り組むなど、常にソフトウェア業界のベストプラクティスを取り入れながら開発を進めています。 - 司会

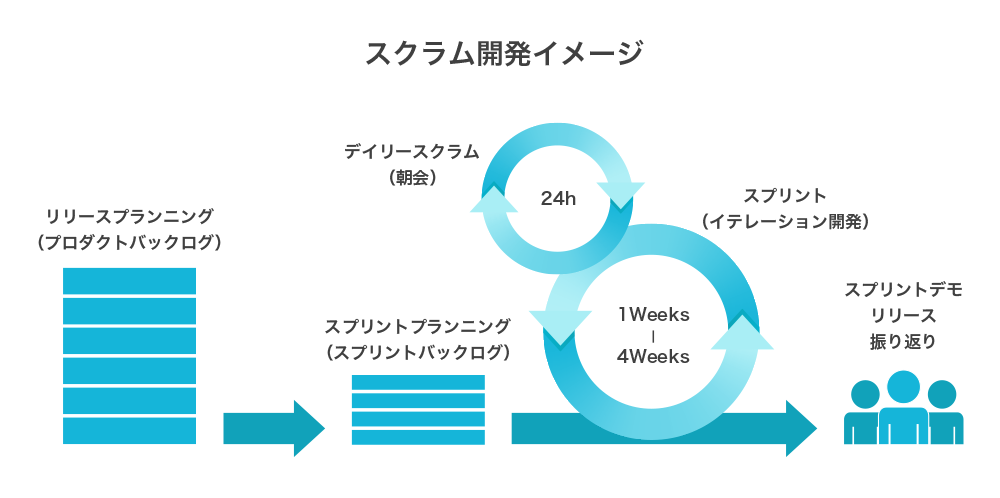

- 開発スタイルはどのようなものですか?

- 原園

- スクラム開発です。2週間ごとに開発期間(Sprint)を区切り、その中で優先順位をつけてタスクを分割し、設計/実装/テスト/リリース/改善のサイクルを回しながら開発しています。開発期間ごとに振り返りを行っていて、2週間という割と短い期間で改善のサイクルを回すことで、プロジェクトの変化にも柔軟に追従できる開発スタイルになっています。

- 増田

- ソニーグループの良いところは、常に最先端の開発スタイルを取り入れる土壌があることです。Sprintが終了するたびに新しいスキルの習得や気付きが生まれています。開発環境やSlack、Teamsなどのコミュニケーション用ツールが整備されているので、リモートでの開発もやりやすいです。

- 髙畠

- 一つひとつのタスクのやり方については、チームのメンバーで方針を話し合ったり、個人で工夫して進めたりしています。各々自分の意見や提案ができる環境が整っているのもSGMOの魅力だと思います。

- 司会

- 達成感を感じるのはどんな時ですか?

- 髙畠

- やはり自分の携わったサービスがリリースされた時です。自分のスマホなど一般ユーザーと同じ環境下で自分が作った仕組みがきちんと動作していることを確認できた時は本当にうれしいですし、仕事のやりがいを実感できます。

- 増田

- 私たちが作るサービスはリリースしてからが本番です。新規機能の追加開発に加えて、既存機能のリファクタや最適化、運用改善、コスト最適化等々、リリースしてからもなお開発と運用は続きます。だからこそ、スピーディにソフトウェアをリリースできる状態であることに価値があります。ソフトウェアの運用・保守と聞くとあまり価値が生まれない仕事のように聞こえるかもしれませんが、この部分をいかにスマートにつくり上げられるかがこの仕事の重要なところ。私自身、クラウドの仕事は会社経営に似ていると思っていて、そこがおもしろいところだと感じています。

- 髙畠

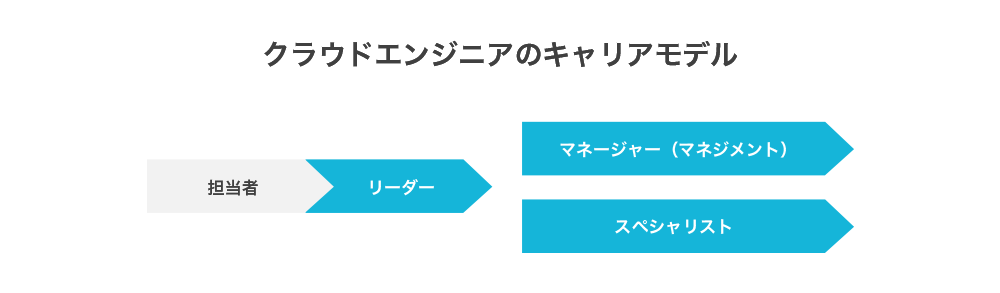

- 手動でのメンテナンスは当然面倒です。でも、文句を言うだけなら誰でもできます。原園さんの良いところは、「ではどうすれば改善できるのか」と自分で考え、検証してから提案したこと。ソフトウェアエンジニアは常に情報を収集し、継続的なスキルアップが求められる仕事ですが、このような姿勢を持っていれば必ず活躍できます。

- 増田

- 毎年「こういうスキルを身に付けよう」と目標を立てるのですが、それをチーム内で共有して,互いの目標を可視化しています。これにより、全員が同じ目標に向かって成長しやすくする環境を作っています。

- 原園

- 私がどんなことを学ぼうとしているのか先輩たちが知っているので、もし間違った方向へ進みそうなら正してくれる安心感がありますし、逆に先輩たちが何を学ぼうとしているのか知ることでスキルの道標になっていると感じます。

- 司会

- 継続的なスキルアップという点で、情報収集や新しい言語を学ぶ時間は捻出できていますか?

- 増田

- チームとして業務を属人化させないよう各自のスキルに応じてタスクアサインを調整することで、各々のスキルアップの促進を図っています。また、新規プロジェクトに取り組む際は皆で一斉に新しい言語を学んだり、勉強会を開いたりして、個人とチームの成長機会を作っています。

- 原園

- 2週間ごとに計画を立てて業務を進めていますが、「この週は勉強に集中しよう」と業務時間内に勉強の時間が設けられているのは本当にありがたいですね。さらに、それぞれが学んだことを皆で共有しようという意識が、チーム全体のスキルアップを後押ししてくれます。

- 髙畠

- 新しい情報もチームでキャッチアップできるのがSGMOの強み。組織の風通しの良さが1人ひとりの成長を支えてくれるのだと実感しています。